今回はゲーミングPCを買ってパーツ交換をしてゲーミングPCを延命する為のパーツ交換の難易度を解説していこうと思います。もちろんパーツ交換に関しては当然自己責任になるのでぶっ壊れてもいいという覚悟は必要です。

パーツ交換の大前提の注意点

PCのことがまったく分からず、不安を感じている初心者の方は、自作やパーツ交換には手を出さない方が無難です。

ゲーミングPCはBTOショップで販売されているものであれば、サポートや保証が付いているだけでなく、プロによる動作確認もしっかり行われています。

そのため、無理に改造をすると本来なら問題なく使えたパソコンを壊してしまうリスクを抱えることになります。リスクを取りたくない方は、購入時の状態のまま安心して使っていくのが基本スタイルです。

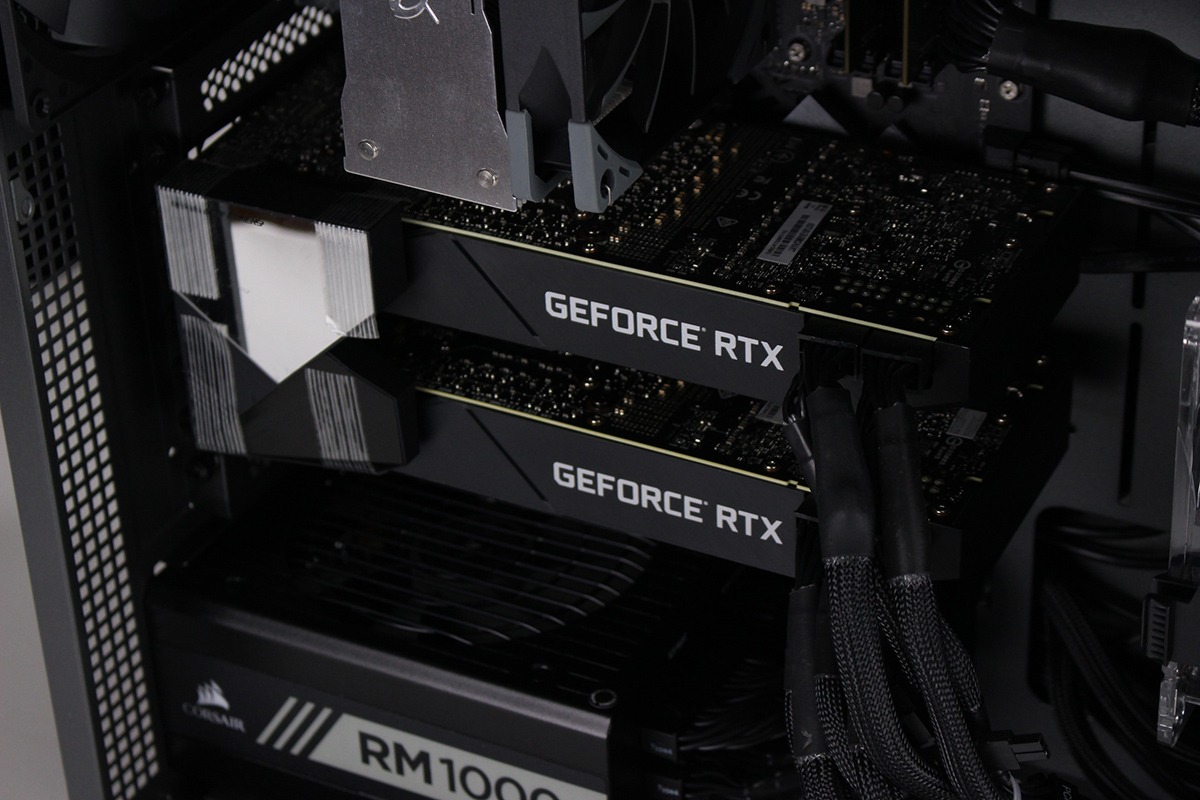

グラボ交換だけは推奨

ゲーム性能を飛躍的に向上させる重要なパーツとしてビデオカードの換装という行為があります。これは慣れていれば行為自体は本当に簡単で補助電源を抜いてビデオカードを挿入し、補助電源を再び点ければOKです。

ケースに物理的に入るかどうかという点には気を配る必要はありますが、これは初心者の方でも比較的にスムーズに行えるので個人的にはおすすめです。

他の注意点としては、ビデオカードを抜く時や挿入する時に引っかかってしまいマザーボードやビデオカードを傷つけてしまう恐れもあったり、抜けない、挿入できないというシュチュエーションにぶつかってしまう場合もあるかもしれませんが、冷静に構造を把握して適切な対応を取る事でスムーズに換装作業が行える場合もあります。

というように思わぬところでトラブルやリスクが発生してしまうのが、自作PCの難しさです。初心者の方なら特に注意が必要です。

慣れしかないと思いますので、リスクを取りたくない方はやめておいた方が良いでしょう。自作=全て自己責任になります。

ただ、誰もが最初は初心者なので経験と知識があれば誰でもパーツ交換は容易に行えます。

パーツ交換前の準備

パーツ交換を始める前に、静電気対策やデータのバックアップ、保証の確認など基本の準備を整えておきましょう。

静電気対策をして安全に作業する

パーツ交換で忘れてはいけないのが静電気対策です。冬場にバチっとくるあの静電気でも、メモリやマザーボードのような繊細な部品は故障することがあります。

作業前には金属部分に触れて体の静電気を逃がす、静電気防止リストバンドを使う、カーペットの上を避けるなど、基本的な対策をしておきましょう。

数秒の手間で高価なパーツを守れるので、必ず意識しておくことが大切です。

データのバックアップを取っておく

パーツ交換の前には必ずデータをバックアップしておきましょう。

特にストレージの交換ではデータを消失するリスクがあるため要注意です。外付けHDDやクラウドサービスに大事なファイルをコピーしておけば、万が一トラブルがあっても安心して作業を進められます。

保証やサポートの条件を確認する

パーツ交換を行う前に、購入したPCやパーツの保証内容を確認しておきましょう。

BTOパソコンの場合、ユーザーによる改造やパーツ交換を行うと保証が無効になるケースがあります。また、メーカーサポートを受けられなくなる可能性もあるため注意が必要です。

不安な場合は、保証規約を読み直すか、サポート窓口に問い合わせて確認しておくと安心です。事前にチェックしておけば、思わぬトラブルを避けることができます。

難易度☆1 意外と簡単に出来るレベル

ケースファンの交換

ケースによって一概には言えませんが、基本的にはケースファンのケーブルを辿っていきそのまま同じ所を交換するだけなので分からなかったら写真を撮っておくなどの工夫で交換する事が可能です。

ケースファンを交換する事で何が変わるのかというと静音性や冷却性が変わってくる場合があるのでPCがうるさいとか温度をもうちょっと冷えるファンに交換したいという場合に有効になってくる選択です。

グラボの交換

グラボの交換も簡単です。メーカーが違う場合(NVIDIA / AMD)にはドライバを削除したりする下準備が必要ですが、ここは初心者の方でも簡単な部類だと思います。上述の通りです。

ストレージの交換

ストレージ(SSD/HDD)の増設も簡単です。SATAケーブルと電源ケーブルを繋いでストレージベイに設置してPC側でファーマット作業をすれば完了です。

M.2は少し難易度は上がると思います。好きな方はやってみてもいいでしょう。マザーボードに取り付ける際には角度に気を付けて下さいね。

難易度☆2 ちょっと気をつければ出来るレベル

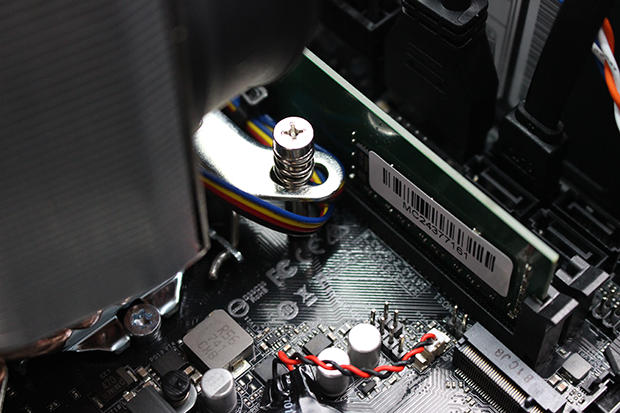

CPUクーラーの交換

CPUクーラーの換装になるとちょっと難易度が上がります。

なぜかというとグリスを塗らなければいけないので塗り方でミスったりという事も十分考えられるのでそこは慎重に行って下さい。

また、CPUクーラーは物理的にケース内に干渉してしまう場合がある点や、水冷CPUクーラーなどは取り付けが大変な場合がある点にも注意が必要です。

難易度☆3 初心者にはおすすめしにくいレベル

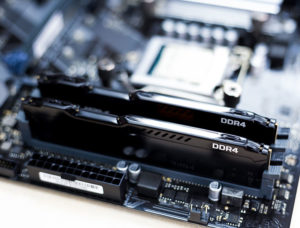

メモリの交換(相性問題に注意)

メモリの交換に関しては難易度自体は☆1レベルですが、相性問題があってメモリ周りは意外と苦労した経験があります。

電源ユニットの交換

電源ユニットはマザーボード、ストレージ類、グラボなどと接続するので難易度は高いと思います。

しかし、どこに繋げればいいのかしっかりと覚えておく事で初心者の方でも頑張れば交換は可能だとは思います。

容量に関しては多少余裕を持って買うのがおすすめです。

難易度☆4 やめた方がいいレベル

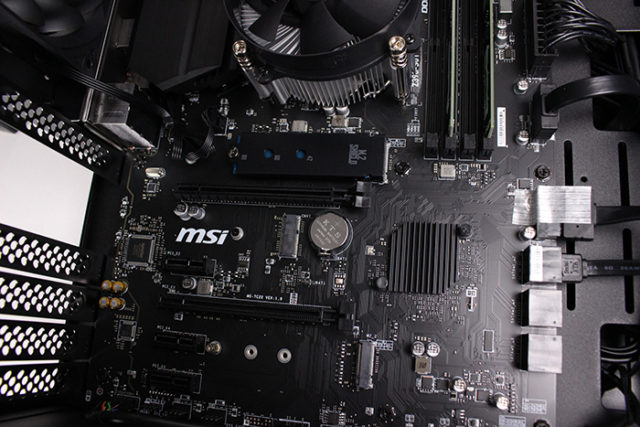

マザーボードの交換

マザーボードの交換は非常に大変です。マザーを交換するのならメモリも規格が変わってる、CPUも規格が変わってる場合もあるので普通は買い替えです。

ここをBTOでゲーミングPC買って交換する人はほとんどいないと思います。

CPUの交換

CPUの交換をするのも非常に大変です。マザーボードの規格が変わっている場合があるため、新しいCPUをパソコンに組み込むにはマザーボードから交換しないといけないためです。

PCケースの交換

一から全てのパーツを取り外して新しいケースに組み込むので、一台組むのと難易度的には同等です。

パーツ交換をする際に必要な道具

パーツ交換をする際に必要なものは3点です。

- ドライバー

- グリス

- SATAケーブル

この3つがあれば最低限の作業は行えます。

さらに「静電気防止リストバンド」や「結束バンド・ケーブルタイ」を用意しておくと、より快適かつ安全に作業を進められます。

ドライバー

ドライバーは、普通のドライバーと精密ドライバーがあると良いです。グラボを交換する際やCPUクーラーを取り外す際には普通のドライバーでいけますが、NVMe SSDの取り付けをする際には精密ドライバーが必要になる場合があります。

グリス

CPUグリスはCPUクーラーを取り外して、付け替える際に必要になります。

へらでのばして均等に塗るやり方や、センターに米粒2~3粒程度塗ってCPUクーラーの圧で引き延ばすセンター盛りなどやり方はありますが、周りにはみ出さないくらいで、全体的に塗れていれば何でもOKです。

SATAケーブル

SSDを増設する際に必要になるケーブルです。マザーボードとSSDに接続して使います。

NVMe SSDの場合には必要ないので、SSDとHDDを増設する際に必要になると覚えておきましょう。

静電気防止リストバンド

作業中の静電気によるパーツ破損を防ぐために便利なのが「静電気防止リストバンド」です。

手首に装着し、付属のクリップを金属部分に接続することで体に溜まった電気を逃がせます。数百円から購入できるため、安心して作業を進めたい初心者には特におすすめです。

結束バンド・ケーブルタイ

PC内部のケーブルを整理するのに役立つのが結束バンドやケーブルタイです。

配線をまとめておくことで、エアフローが改善され冷却効率も上がります。

また見た目がスッキリし、次にパーツ交換をするときも作業がしやすくなります。安価で手に入るので、用意しておきたいアイテムです。

パーツ交換後にやるべきこと

パーツを取り付けただけで安心せず、交換後は正しく動作しているかを確認することが大切です。ここでは作業後にチェックしておきたい基本のポイントを解説します。

BIOSの確認

パーツ交換後はまずBIOSを確認しましょう。

ストレージを交換した場合は起動ドライブの順番、メモリを追加した場合は容量や動作クロックが正しく認識されているかをチェックします。

必要に応じてXMPを有効にすると、メモリの性能を最大限に活かせます。交換後の安定動作を確認するために欠かせない作業です。

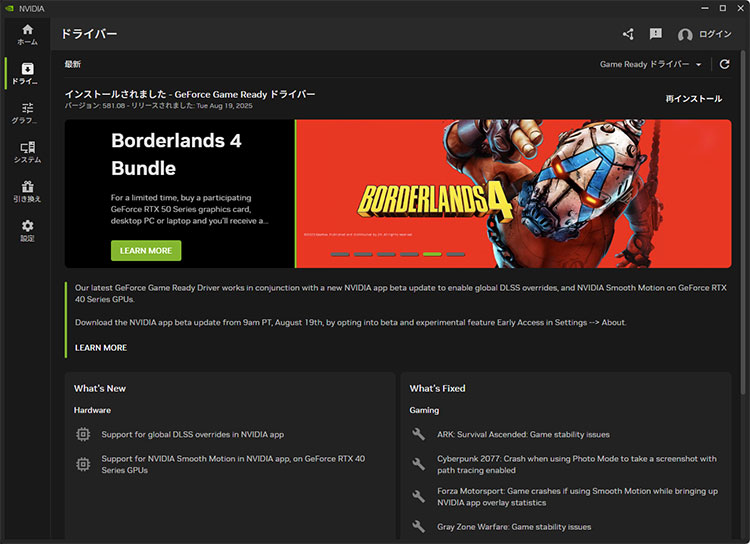

ドライバーのインストール・更新

パーツ交換後は各パーツが正しく動作するように、最新のドライバーをインストール・更新しましょう。

特にグラフィックボードやチップセットのドライバーは性能や安定性に直結します。

メーカー公式サイトから最新版を入手するのが基本です。これを怠ると性能を十分に発揮できなかったり、不具合の原因になることがあります。

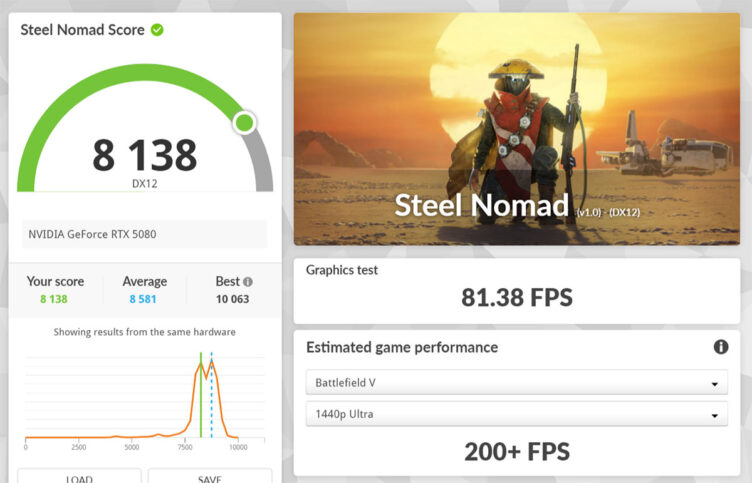

ベンチマークやストレステストで動作確認

パーツ交換後は、ベンチマークソフトやストレステストを使って動作確認を行いましょう。

3DMarkやCinebenchといった定番ツールを使えば、性能が想定どおり発揮されているかをチェックできます。

負荷をかけても安定して動作することを確認しておけば、ゲームや作業中に突然トラブルが起きるリスクを減らせます。

初心者がやりがちな失敗と対策

パーツ交換は思った以上に単純な作業が多い一方で、ちょっとした見落としが原因で起動しないこともあります。ここでは初心者が特につまずきやすい失敗と、その対処法を紹介します。

ケーブルの挿し忘れや緩み

パーツ交換後に電源を入れても起動しない場合、多くはケーブルの挿し忘れや緩みが原因です。

特にマザーボードの24ピン電源ケーブルやCPU補助電源、ストレージ用のSATAケーブルは見落としやすいポイントです。

差し込みが固いこともあるので、最後までしっかり押し込まれているか確認しましょう。

メモリやグラボの差し込み不足

メモリやグラフィックボードは、見た目では挿さっているように見えても、実際には奥までしっかり差し込まれていないことがあります。

その場合、電源は入るのに画面が映らない、エラーが出るなどの不具合につながります。作業の際は「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、固定用のラッチがしっかり閉じているかを確認することが大切です。

どうしても指では届かないほど狭い場所の場合は、ドライバーの先を使って爪を押し込む方法がおすすめです。

起動しないときのチェックリスト

パーツ交換後に電源を入れても起動しない場合は、以下を順に確認してみましょう。

- 電源ケーブルや補助電源が正しく挿さっているか

- メモリやグラフィックボードが奥まで差し込まれているか

- ストレージやファン用のケーブルが緩んでいないか

- BIOSが正しく起動しているか

基本的なポイントを確認するだけで、意外と簡単に原因を突き止められることがあります。焦らず一つずつチェックすることが大切。

パーツ交換にかかる費用と時間の目安

交換にかかる費用はパーツの種類によって大きく異なります。ケースファンやSATAケーブルなら数千円程度で済みますが、グラフィックボードやCPUになると数万円から十数万円かかることもあります。

作業時間もパーツによって差があります。ファンやメモリの交換なら10〜30分程度で終わることが多い一方、電源やマザーボード交換は配線が多く、1〜2時間以上かかる場合があります。

PCケースの交換となれば半日作業になることも珍しくありません。さらに、トラブルが発生して解決に手間取れば、長期間作業が止まるケースもあります。

初心者は想定以上に時間がかかることを前提に、余裕を持って取り組むことが安心につながります。

どのパーツ交換から始めればいい?おすすめの順番

初心者がパーツ交換に挑戦するなら、まずは作業がシンプルでリスクの少ないものから始めましょう。ケースファンやストレージ、グラフィックボードは取り付け手順がわかりやすいのでおすすめです。

次のステップとしては、CPUクーラーや電源ユニットなど、配線や取り付けに注意が必要なパーツに挑戦しましょう。そして、最後にマザーボードやCPU交換といった難易度の高い作業へ進む流れが安心です。

少しずつ段階を踏んで経験を積むことで、スムーズにスキルアップできます。

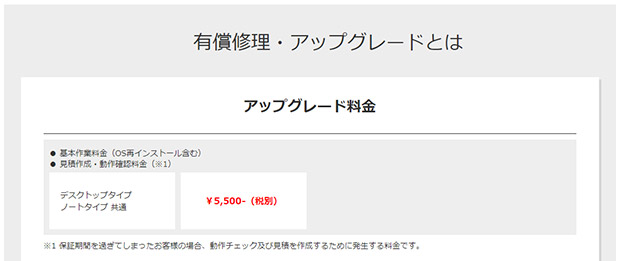

交換が不安なら修理やBTOメーカーに相談もあり

どうしても自分での作業に不安がある場合は、無理をせず専門の修理サービスやBTOメーカーのサポートを利用するのも選択肢の一つです。

特にマザーボードやCPUの交換は作業難易度が高く、トラブル時のリスクも大きいため、初心者が挑戦するにはハードルが高い分野です。

失敗して大切なパーツを壊すよりも、サポートを活用して確実に仕上げた方が結果的にコストを抑えられることもあります。

まとめ

初心者の方向けにゲーミングPCのパーツ交換を難易度別に解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

自作やパーツ交換は自己責任でリスクが常に付いて回るため、初心者の方は十分注意して作業を行って下さい。

「ちょっと不安だな」と感じる方は、無理に作業せずBTOパソコンを選ぶのも賢い方法です。BTOメーカーによっては買い替えの際に引き取ってくれたり、売却する事も可能です。困った時には24時間のサポートも付いてきます。

例えばドスパラでは、会員専用の優先対応ダイヤルや修理時の代替機貸出無料、さらに買い替え時に増額サービスが用意されており、BTOを選ぶ方が結果的にコストや手間を抑えられることもあります。

無駄な時間や労力を減らせる分、やりたいゲームや作業に集中できるのも大きなメリットです。